【連載】「眼鏡の社会史」(白山晰也著)第二十回

弊社四代目社長の白山晰也が記した著書「眼鏡の社会史」(ダイヤモンド社)の無料公開連載の第二十回です。

老舗眼鏡店の代表であった白山晰也が眼鏡の歴史について語ります。

今回は職人絵と眼鏡についてです。前回はこちら

4 職人絵と眼鏡

「職人尽絵」

眼鏡の国内生産が本格的に始まるのは、貞享。元祿期頃であり、したがって、それに応じて眼鏡の仕様も一般化したと想定すれば、やはり、その頃からさまざまな風俗画の中に、普通の人が眼鏡をかけている、といった図が見られるのではないだろうか。

なかでも、細かい手仕事をする職人たちの中には、きっと、眼鏡を必要とした人もいたことであろう。

そこで以下、江戸時代の職人たちの姿を描いた「職人尽絵」の中から、眼鏡をかけた職人の図を見ていこう。

ところで、ここでいう「職人尽絵」とは、職人という、江戸時代の士・農・工・商の「工」にあたる庶民の生活実態を描いた風俗画の総称である。

「職人尽絵」にはかなり古い歴史があり、そもそも、鎌倉時代の「職人歌合」につけられた歌仙絵巻に始まるといわれている。

『東北院職人歌合』(建保二年、一二一四年)、『鶴岡放生会職人歌合』、『三十二番職人歌合』(明応三年、一四九四年)、『七十一番職人歌合』などが、その代表作である。

ところが、室町時代の末期頃から、「歌合」の形式をとらない独立した風俗画もあらわれ、江戸時代の「職人尽絵」は、この二つの系統から成り立っているのである。

前者の系統に属するおもな作品を、刊行順にあげれば次のとおりである。

『和国諸職絵尽』(菱川師宣画・貞享二年、一六八五年)

『今様職人尽百人一首』(近藤清治著・享保年間、一七一六~一七三五年)

『俳諧職人尽』(前集・延享二年、一七四五年、後集・寛延二年、一七四九年)

『職人尽発句合』(鴨のあかた主画・寛政九年、一七九七年)

『職人尽狂歌合』(魚屋北渓画・文化四年、一八〇七年)

『江戸職人歌合』(石原正明著・文化五年、一八〇八年)

『今様職人尽歌合』(四方歌垣、六樹園画・文政八年、一八二五年)

『略画職人尽』(岳享定岡画・文政九年、一八二六年)

『宝船桂帆柱』(歌川広重画・文政十年、一八二七年)

『難波職人歌合』(黒沢翁満編・嘉永七年、一八五四年)

これに対し、歌合の形式をとらない職人尽絵屏風・絵巻・絵本などの類を年代順にあげれば、

『喜多院職人尽絵屏風』(狩野義信画・慶長末~元和初、一六一〇年頃~一六一五年頃)

『絵本御伽品鏡』(長谷川光信画・享保十五年、一七三〇年)

『彩画職人部類』(橘岷江画・明和七年、一七七〇年)

『職人尽絵詞』(鍬形蕙斎画・文化三年、一八〇六年)

このほか、

『訓蒙図彙』(中村愓斎・寛文六年、一六六六年)

『人倫君蒙図彙』(蒔絵師源三郎画・元祿三年、一六九〇年)

『和漢三才図会』(寺島良安・正徳三年、一七一三年)

など、江戸時代の図説百科事典の類も、職人、あるいは諸職についてふれており、当時の職人風俗を知るうえで便利である。

そこで以下、これら「職人尽絵」の中から、眼鏡をかけた職人の図を抜き出し、どのような状況の下で眼鏡が使用されていたか、また、その形式はどのようなものかなどについて見ていきたい。

十七世紀後半の「職人尽絵」

「職人尽絵」の中で、メガネをかけた職人が描かれている最も古い作品は、貞享二年(一六八五年)に刊行された『和国諸職絵尽』(菱川師宣画)ではないだろうか。

『和国諸職絵尽』は、『七十一番歌合』に登場する一四二業種の職人から八六業種を選び、歌と判詞は『七十一番歌合』をそのままに、挿絵だけを菱川師宣の当世風版画浮世絵におきかえた作品である。

その中で、眼鏡をかけた職人は〔図6-5〕の「蒔絵師」である。

もとの『七十一番歌合』では、第二十七番左方に、折烏帽子に諸肌脱いで、角盥(耳盥)を塗っている絵〔図6-6〕がそえられているが、それと較べると師宣の絵はあまり写実的とはいえず、当時の蒔絵師の実態と、かなりかけ離れているように思える。

それはともかく、眼鏡が生活の中で使用されている状況を描いた作品としては、管見の限りでは、これが一番古い作品である。

とすれば、この「蒔絵師」の絵は、十七世紀後半において、メガネが領主階級のみならず、職人層まで普及していたことを証明するものであろう。

とはいうものの、絵画と史実については、注意すべきことがあることに思いいたる。

それは、絵画には画家や発注者の意思が入り、特徴をきわだたせるための小道具として眼鏡などが使われることがあるからである。

このため、後世の歴史家をたびたび悩ませることがあった。

たとえば、眼鏡を描いたもので最も古い絵画として知られるものは、ウゴーネの枢機卿、ヒュー・オブ・セント・シェールの肖像画である。

これは、一三五二年、すなわち、ヒューの死後一世紀後の後に、トマソ・ダ・モデナによって描かれたものである。

ヒューの肖像画には眼鏡が描かれているが、彼の存命中はまだ眼鏡が発明されていないことから、もちろん彼が所持しているわけがなく、後世、あくまでも尊敬のしるしとして、描き入れたものであった。

このような習慣はヨーロッパで数世紀も続き、とくに宗教画においては、眼鏡発明以前の聖者たちが眼鏡を身につけたり、手にもったりして、学識者であり、重要人物であることの表徴としていたようだ。

これらのことをふまえながら「職人尽絵」を見るとき、ここに描かれた職人たちがみな、眼鏡をかけて仕事をしていたかどうかは別として、細かい手仕事をするとき、眼鏡(老眼鏡)を用いるということ、逆に、眼鏡(老眼鏡)が細かい手仕事のシンボルと見られたことがうかがえる。

このことから、眼鏡あるいは眼鏡に関する知識が普及していたといるだろう。

ところで、蒔絵師がかけている眼鏡を見ると、後頭部にかけた紐で固定しているように見える。

南蛮屏風にしろ、富国祭礼図屏風にしろ、そこで描かれている眼鏡は鼻の上で固定しただけであったのに対し、紐で後頭部または耳にかけている図はこれが最初のようだ。

以上のように、眼鏡を使用している人物、使用している状況、そして使用法において、『和国諸職絵尽』は従来にない、つまり日常的な生活の場における使用例を初めて示した作品として貴重である。

『人倫訓蒙図彙』は元祿三年の刊行である。

『和国諸職絵尽』に遅れることわずかに五年、ほぼ同時期の作品といっていいだろう。

『人倫訓蒙図彙』は蒔絵師源三郎の手になる図入り風俗事典であり、事柄の性質上、その挿絵が十七世紀後半の職人風俗をかなり忠実に描いている点において、『和国諸職絵尽』における師宣風浮世絵よりは、その史料的価値ははるかに高いといえる。

〔図6-7〕で眼鏡をかけた職人は「表紙屋」である。

〔図6-7〕で眼鏡をかけた職人は「表紙屋」である。

「表紙屋」とは、「書本板本白紙品々を本屋よりうけとりかけるなり」と説明文にあるように、主に版本の製本を行う職人である。

十七世紀になって綴本の出版が盛んになったことにより新しく生まれた職人をいう。

挿絵は「貼合せが済んだ表紙を重ねて大きさを揃えている」作業か、あるいは「背の部分を切り揃え」ている作業か明らかでない。

眼鏡の形式が、紐で耳、あるいは後頭部に固定しているように見えるところは、『和国諸職絵尽』の蒔絵師と同じである。

以上、『和国諸職絵尽』と『人倫訓蒙図彙』の二点が、十七世紀末において、眼鏡をかけた職人を描いている「職人尽絵」であった。

『和国諸職絵尽』の菱川師宣は、十七世紀末から十八世紀初期にかけての元祿時代の庶民生活を描いた風俗画、つまり浮世絵の大成者であり、『人倫訓蒙図彙』は、上は公卿・武家・僧侶から、下は勧進・ものもらいにいたるまで、当時の人々の職業・風俗を絵入り事典として描いた作品であった。

十八世紀前半の「職人尽絵」

総じて、元祿期と化政期にはさまれた十八世紀には、狭い意味での「職人尽絵」は意外と少なく、十八世紀前半では、享保十五年(一七三〇年)の『絵本御伽品鏡』が、眼鏡をかけた人物を描いている風俗画として挙げることができるだけである。

『絵本御伽品鏡』は大阪の名所・物売り・行楽・大道芸など、近世大阪の風俗を描いた長谷川光信の作品である。

したがって、狭い意味での「職人尽絵」というわけではないが、ともかく十八世紀前半の享保期における眼鏡使用図を載せている数少ない作品として取り上げておきたい。

〔図6-9〕は「帳屋見世」である。

『絵本御伽品鏡』は職人風俗よりも、町の風俗に重点をおいた作品であり、はたしてどれだけ職人の実態に迫っているか定かでないが、ともかく、十八世紀前半の数少ない作品として取り上げておく。

『絵本御伽品鏡』は職人風俗よりも、町の風俗に重点をおいた作品であり、はたしてどれだけ職人の実態に迫っているか定かでないが、ともかく、十八世紀前半の数少ない作品として取り上げておく。

十八世紀後半の「職人尽絵」

十八世紀後半を代表する「職人尽絵」としては、なんといっても明和七年(一七七〇年)の『彩画職人部類』を挙げるべきだろう。

『彩画職人部類』は橘岷江の手になり、二八種の職人を、部分的に彩色を加えて描いたものである。

眼鏡をかけた職人は、「筆師」、「面打師」、「轆轤師」の三人である。

〔図6-10〕は「筆師(筆結)」の仕事場である。

筆師は、毛選びから彩色までの一四工程を一人でするというが、図は仕上げをしているところである。

仕上げは「穂先をフノリにつけて細糸で絞りながら固める」工程であるが、出来上がった筆の穂先の具合を見ているところであろうか。

手前の子供は徒弟で、鹿毛を横櫛でとかしているところである。

筆師は細かい仕事が多いせいか眼鏡をかけた職人が多く見られ、『江戸職人歌合』にも眼鏡をかけた職人が登場する。

〔図6-11〕は「面打師」である。

面打師は木製の仮面の製作を専門にする職人であり、ここで彫っているのは能面の尉の面を仕上げているところである。

眼鏡をかけた職人の風体はいささか職人らしくない立派なもので、御用職人といったところであろう。

この画の特徴は手でもち上げ、面の出来具合を見ているところである。

もし画のような眼鏡のはずし方をしているところを写実したとしたら、この眼鏡が老眼とは考えにくいので近視用なのかもしれない。

〔図6-12〕は「轆轤師」である。

轆轤師は轆轤を使って細工仕事をする職人を総称したものであり、図のように椀や皿などの木材加工をする木地師あるいは挽物師と、金属加工をする鍚師などがあった。

図は箱根の湯元細工の職人である。

家族労働によって手引轆轤を回し、「文房几上師の具をはじめ庖厨家飾に至るまで」、さまざまな品をつくったものである。

以上『彩画職人部類』から眼鏡をかけた三人の職人を見てきたが、作者橘岷江の画風はかなり精妙であり、写実性が高いと思われる。

今まで眼鏡がこれだけ精細に描かれた絵はなかったといっていいのではないだろうか。

それだけに、三人の職人がかけている眼鏡の型も従来の「職人尽絵」と異なっている。

形式は、いずれも紐で耳に固定しているという点では同じであるが、左右のレンズをつなぐブリッジが非常に装飾的である。

今まで取り上げてきた「職人尽絵」の中の職人たちが掛けていた眼鏡が、いずれも単純なブリッジだけだったのに対し、この『彩画職人部類』に描かれた眼鏡はいずれも装飾性があるのが目立つ。

「職人尽絵」のピーク

近世前期の文化を元祿文化と呼ぶのに対して、近世後期のそれは化政文化と呼ばれている。

元祿文化が上方の豪商を担い手としていたとすれば、化政文化は、江戸の繁栄を背景とする多数の都市市民を担い手とする文化であった。

現在残っている「職人尽絵」を見ても、やはり元祿期と化政期に作品が集中している感がある。

なかでも化政期には、『職人尽狂歌合』(文化四年)、『江戸職人歌合』(文化五年)、『今様職人尽歌合』(文政八年)、『略画職人尽』(文政九年)、『宝船桂帆柱』(文政十年)といった職人歌合の系統をひく職人絵がたて続けに描かれており、また、職人尽絵巻の系統を引く作品として『職人尽絵詞』(文化三年)もあり、化政期が「職人尽絵」の一つのピークであることがうかがわれる。

この文化・文政期に描かれた「職人尽絵」の中から、眼鏡をかけた職人が描かれている作品を挙げるとすれば、まずなんといっても『職人尽絵詞』(文化三年)であろう。

『職人尽絵詞』は鍬形蕙斎画、詞書は、第一巻が四方赤良、第二巻が手柄岡持、第三巻が山東京伝と錚々たる面々が担当し、松浦静山の『甲子夜話』にもいうように、「これ古昔より所伝の職人尽には非ず。皆近世の風俗を画けるなり」というもので、当時の江戸の職人風俗がじつに的確に表現された作品である。

この『職人尽絵詞』では、次にあげる四つの場面に眼鏡をかけた職人、あるいは僧侶の姿が描かれている。

〔図6-13〕は呉服屋の店頭風景を、〔図6-14〕は仏師を描いたものである。

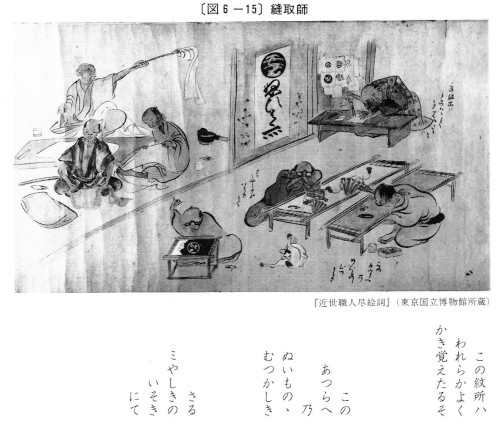

〔図6-15〕は、縫取師を描いたもので詞書(大田南畝)には、「むかし官位の娘、新嫁のときはれぎ十二あり その中に地赤地白黒石畳の小袖鱗形の小袖なとあり 石畳ハ黒地に金の鱗形をひしと置たる也 石畳鱗形ハその比式正の衣服なりと孔雀楼筆記にミゆ 今縫箔屋といへと縫物はかりにて摺箔ハまれなるへし」とある。

画面中央から右が縫取師、左が仕立師である。

縫取師(縫物師)は、縫物あるいは刺繍を業とする職人で、本来中国伝統の工芸技術である。

日本では京都を中心に発達し、詞書にもあるように縫紋、あるいは裾模様として小袖に多く用いられた。

作業は、台に張った地布の上に紋所などの絵を点線で描き、その上を金糸・銀糸などの糸を通した針で上下交互に刺して模様を浮き出させるというもので、非常に細かい手作業である。

したがって、三人の職人はいずれも眼鏡をかけているという珍しい絵となっている。

〔図6-16〕は板木師である。

以上四図が『職人尽絵詞』に描かれている眼鏡をかけた職人、僧侶である。

ここで描かれた眼鏡はすべて手にもつか、紐で耳にかけるか、いずれかの方法がとられている。

次に『職人尽狂歌合』(文化四年)を見てみよう。

歌題は花・郭公・月・雪・恋の五題。

判者は六樹園こと宿屋飯盛であり、その下で狂歌詠者が左右に分かれて歌の優劣を競う。

歌合は全部で一六三番、そこに登場する職種は一〇二に及ぶという、まさに狂歌歌合における職人オンパレードになっている。

ただし、職人を描いた挿絵はわずかに一〇種である。

その中で眼鏡をかけた職人を描いているのが〔図6-17〕の仏師である。

『職人尽絵詞』にも眼鏡をかけた仏師が描かれていたが、それは徒弟制度のもとでの親方ー子方を想起させる絵であり、衣装も全くの作業着であったのに対して、この『職人尽狂歌合』の仏師は伝統的な僧体である。

絵に描かれた風俗としては、同じページに描かれている傘張りの風体もそうであるが、むしろ中世的といえよう。

ちなみに眼鏡は紐で耳にかけているのがわかる。

『江戸職人歌合』(文化五年)は、文化二年七月十日に浅草の浅草寺で行われた職人歌合となっているが、歌合そのものは架空のもので、すべて石原正明の作である。

左右二五人ずつに分かれた五〇人の職人が、それぞれ二首ずつ計一〇〇首を詠み、それに対する難陳のあと、名主が判定を下すという形式をとる。

〔図6-18〕は「十九番左」の「筆結」であり、歌は次の通りである。

秋の夜の 月の兎も あるものを あはれ冬毛と 何思ふらん

無筆とて 文もみいれぬ 人ぞうき 我がゆう筆は 書き尽くしても

筆結については、すでに『彩画職人部類』で述べたとおりであるが、ここでも筆先の出来具合を見ているのであろう。

文政期の「職人尽絵」

文政期における「職人尽絵」を見ていくと、文政十年の『宝船桂帆柱』に眼鏡をかけた職人が登場する。

『宝船桂帆柱』(十返舎一九作・歌川広重画)は「諸職の図に狂詠をそえて、童蒙のために誌」したものである。

一面に二業種、一業種に一首ずつの狂歌が添えられ、全部で七六業種ある。

ここでは二業種に眼鏡をかけた職人が登場する。

〔図6-19〕は刀拵師」であり、〔図6-20〕は「版木師」である。

ここでは〔図6-19〕の「刀拵師」について少々ふれておきたい。

「刀拵師」とはあまり聞きなれない職人であるが、「刀師」、「刀屋」のことである。

刀鍛冶がつくった刀身に、切羽・鍔などを刀装するのが「刀拵師」である。

職種としては、寛永年間(一六二〇年代)に刀鍛冶・研師から分化したものとされる。

眼鏡は紐で耳にかけるタイプである。

以上、元祿期から化政期にかけて描かれた「職人尽絵」の中から、眼鏡をかけた職人を取り上げてきた。

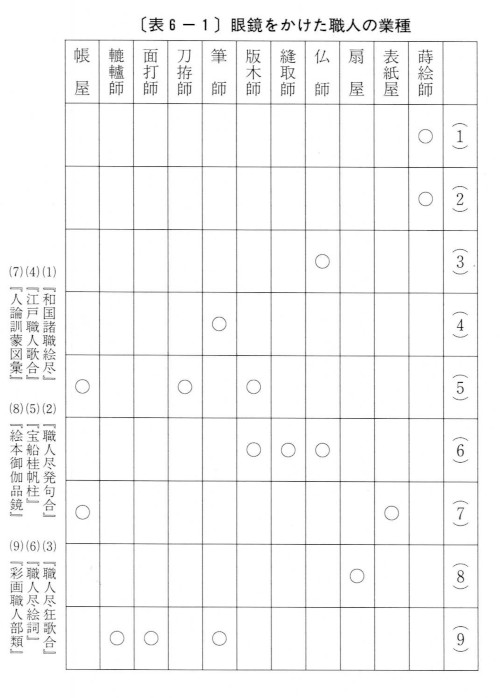

次の〔表6-1〕は、これまでに登場してきた職人の業種をまとめたものである。

この中で、二つ以上の「職人尽絵」に登場するのは、蒔絵師・仏師・版木師(板木師)・筆師・帳屋の五業種である。

この中で、二つ以上の「職人尽絵」に登場するのは、蒔絵師・仏師・版木師(板木師)・筆師・帳屋の五業種である。

いずれも細かい手作業を伴う業種であることはいうまでもない。

細かい手作業ということであるならば、『職人尽絵詞』に登場する三人の縫取師全員が眼鏡をかけていたというのも当然といえよう。

このように、これら一連の「職人尽絵」から、細かな手作業を伴う業種に従事する職人の多くは、その作業において、眼鏡をかけていたということであろう。

しかし、一面、眼鏡=手作業=老眼鏡という当時の眼鏡に対する日本人の認識のあらわれでもあろう。(続く)

弊社では眼鏡のコレクションを数百点を展示した東京メガネミュージアムを運営しております。

現在事前予約にて受付させていただいております(平日10:00~16:00 土・日・祝日閉館 入場料無料)

ミュージアムのご予約、「眼鏡の社会史」(税込定価:3,417円)の書籍をご希望の方は、stage@tokyomegane.co.jp までメールにてご連絡ください。

お電話の場合は03-3411-6351までお願いいたします。