【連載】「眼鏡の社会史」(白山晰也著)第十八回

弊社四代目社長の白山晰也が記した著書「眼鏡の社会史」(ダイヤモンド社)の無料公開連載の第十八回です。

老舗眼鏡店の代表であった白山晰也が眼鏡の歴史について語ります。

今回は南蛮屏風と眼鏡についてです。前回はこちら

2 南蛮屏風と眼鏡

眼鏡をかけた南蛮人

かつて大西克知博士は、「眼鏡雑記(続)」(『日本眼科学会雑誌』二三巻七号、大正八年)で、「眼鏡ヲ装ヘル人物絵」として一三枚の絵画を紹介し、その中で菱川師宣筆になる「和国諸職絵尽」第二帖の蒔絵師を、眼鏡を装える人物絵の最古のものとされた。

しかし、現在では、眼鏡をかけた人物を描いた風俗画の最古の作品として、南蛮屏風をあげることができる。

南蛮屏風とは、安土、桃山時代より江戸時代初期にかけて発達した風俗画の一ジャンルであり、来日した南蛮人、つまりポルトガル、スペイン人の風俗を、在来の狩野派の画家によって描いたものである。

その製作年代は、文祿二年(一五九三年)から始まり慶長十九年(一六一四年)にいたる、わずか二〇年ばかりで、その間に流行をみた、近世風俗画の中でも特異な存在である。

ところで、南蛮屏風は全部で約五七点あるが、その中で眼鏡を掛けた南蛮人が描かれている作品としては管見の限りで次の三点がある。

①大阪、南蛮文化館の六曲一双屏風(一六四・〇×三六二・六センチ)、②神戸、神戸市立博物館の六曲一双屏風(一五五・六×三六四・六センチ)、③東京、サントリー美術館の六曲一双屏風(一五六・六×三六〇・九センチ)の三点で、いずれも第一期(一五九三~一六〇〇年)に製作された、写実性の高い作品である。

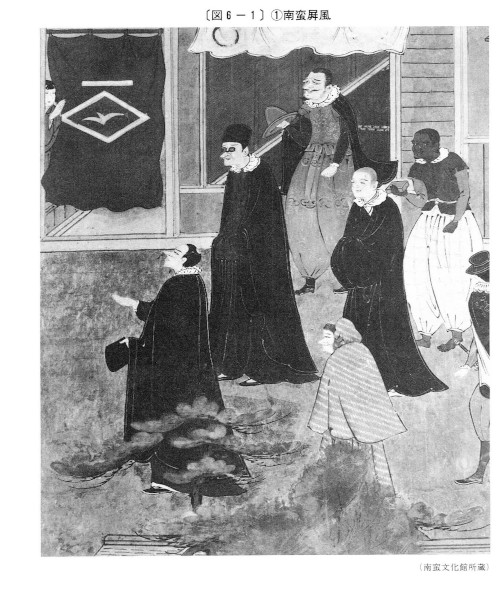

①の南蛮屏風〔図6-1〕は、狩野光信の作品とされている。右隻には、港に上陸したポルトガル人一行の行列を中心にして、キリスト教会堂の建物や、そこで生活する宣教師を配置し、左隻には、南蛮船の入港風景を描いたものである。

この屏風には、眼鏡をかけた一人の宣教師が描かれているが、眼鏡をかけた「人物図としては、おそらく一番古いものではないだろうか。

画面中央に描かれたその宣教師は、服装からしてイエスズ会の宣教師であることがわかる。

ところが、眼鏡をかけた宣教師の手前には、茶の服と頭巾を被ったフランシスコ会宣教師が描かれている。

フランシスコ会の宣教師が日本へ来日したのは一五九三年、肥前名護屋において秀吉に謁見し、フィリピン長官の親書を提出したのが最初であるから、このことからしても、屏風の製作年代が一五九三年以後であることがわかる。

さて、上陸したカピタン一行を迎える眼鏡をかけた宣教師であるが、よく見ると、眼鏡を逆さまにかけているように見える。

第一期の南蛮屏風は写実性にすぐれているといわれるが、この眼鏡の描きかたはいかがなものであろうか。

他の②、③に描かれた眼鏡は正しく装着された形で描かれていることからすると、画家の観察力不足なのであろうか。

まだ眼鏡が稀有な存在の時代だったので、記憶違いかもしれない。

②の南蛮屏風〔図6-2〕は、狩野内膳の款印と署名のある屏風である。

③の南蛮屏風〔図6-3〕は、狩野山楽の作品とされている。

ところで、南蛮屏風に描かれた眼鏡は、いずれも鼻眼鏡のようである。

また、かけている人物は、いずれも屋外での使用である。

このことは、もし実見したことの描写だとすれば、使っている眼鏡は近視用ということになる。

これに対して、わが国の風俗画には、眼鏡を屋外で、しかも歩行中にかけているというのは大変少ない。

眼鏡をかけた人物というのは、屋内で、しかも細工仕事に用いている図が圧倒的に多いのである。

作者が、それぞれ異なる三つの南蛮屏風に、それぞれ異なる形で眼鏡を描いていることは、眼鏡が長崎のポルトガル人社会では、普通に見られたためだろうか。

あるいは、異人を描写するのに、眼鏡は特徴的小道具であると考えたのだろうか。(続く)

弊社では眼鏡のコレクションを数百点を展示した東京メガネミュージアムを運営しております。

現在事前予約にて受付させていただいております(平日10:00~16:00 土・日・祝日閉館 入場料無料)

ミュージアムのご予約、「眼鏡の社会史」(税込定価:3,417円)の書籍をご希望の方は、stage@tokyomegane.co.jp までメールにてご連絡ください。

お電話の場合は03-3411-6351までお願いいたします。